定制還是自研? 汽車芯片戰略背后的邏輯分析

關鍵詞: 整車企業 芯片自研 降本控險 車規認證 系統定義權

2024年以來,越來越多的整車企業啟動或加速芯片自研計劃,從特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬和理想,到吉利,到海外的車企的現代起亞、大眾、Stellantis等,都不約而同地走上了定制和自研座艙SoC/智能駕駛芯片的道路。

這股浪潮的背后,是出于降本控險、掌握技術節奏、拓展軟硬一體業務模式的多重考量。

但主機廠畢竟非芯片公司,芯片自研到底能否成功?核心壁壘在哪里?我們從小米在手機領域自研和汽車里面定制的兩種做法開始討論。

自研潮的背景:

從缺芯、智能化到商業模式的轉型

過去三年,汽車行業經歷了前所未有的“缺芯”危機,這場危機直接暴露了產業鏈上游集中度高、主機廠對芯片商議價權薄弱的現實。幾塊錢的MCU,能導致整車停產,甚至影響一季報。

這是第一重誘因——控險。

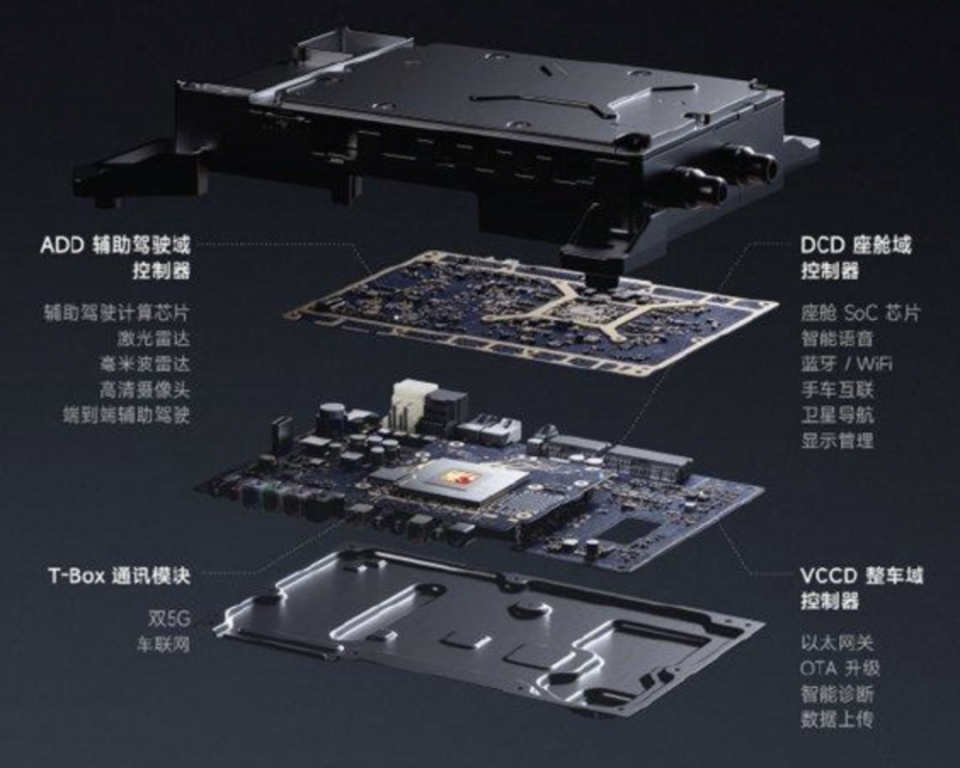

智能輔助駕駛、中央計算、域控制器的興起,整車對芯片性能的要求從“小而穩”轉向“強而專”。車規芯片不再只是執行簡單邏輯,而是承載多路傳感器融合、AI計算、數據加密傳輸等高負載任務。

這是第二重誘因——技術核心抓手變了。

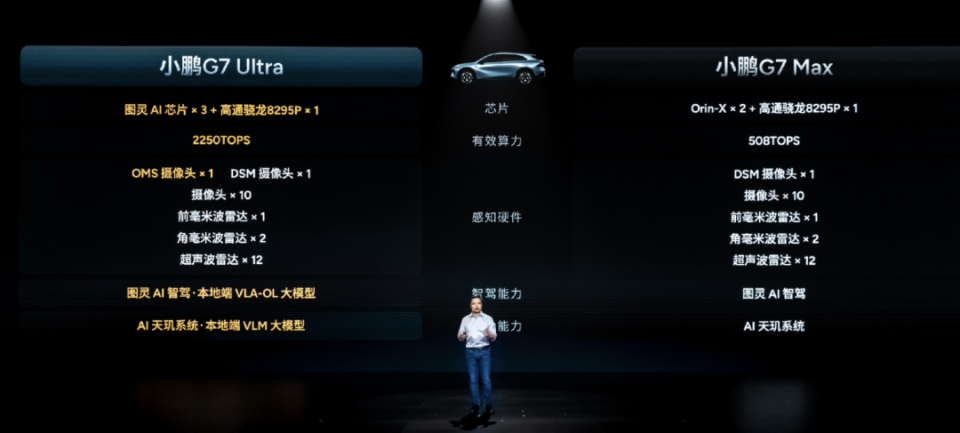

更深層的動力,則來自于主機廠商業邏輯的變化。智能汽車的核心價值日益集中于“軟硬一體”的體驗創新與后續服務變現。有自己的芯片讓車企能夠將“軟硬件綁定”做得更徹底,比如特斯拉的HW3/HW4、小鵬的圖靈芯片,都是為數據閉環、算法深度優化服務。

可以這么來理解,從長周期緯度,芯片領域是車企的核心競爭力,不是主機廠想做芯片,而是智能化倒逼它們不得不具備這項能力。

很多人把“芯片”一詞一概而論,其實主機廠自研芯片的內容非常豐富,難度天差地別。

目前關注最多的是智能駕駛SoC(如特斯拉FSD芯片、蔚來NX9031、小鵬圖靈芯片),需要支持AI推理、ISP圖像處理、視頻編解碼等功能,工藝通常為7~16nm,研發周期很長,成本按照單個項目總投入可能是10億為單位,門檻很高。

這里也有區分完全自研,擁有芯片架構設計、RTL開發、驗證測試,也可以采用第三方IP(如Arm、Imagination、Cadence工具鏈),自己做部分模塊開發、系統定義和驗證;

當然也可以聯合開發模式:與芯片公司(如地平線、黑芝麻)或OEM Design House進行“軟硬協同定義”,強調系統級協同。

“自研”并不意味著從頭到尾做全套,車企真正想掌握的,是芯片級別的系統定義權和適配軟件的接口主導權。

在這里小米YU7采用的驍龍8 Gen3芯片導入了汽車級制造流程與車規認證(車規級封裝工藝改進),以確保安全與可靠性。

YU7的車機的核心板通過了AEC-Q104車規級測試,行業標準2倍以上嚴苛測耐久測試,覆蓋超17類環境、280項測試場景,驗證等效10年以上使用周期,驍龍8 Gen3能讓車機系統在處理復雜指令時反應更快。

另外,其集成Adreno 750 GPU,可為車機帶來更精美的圖形渲染效果,使3D導航界面顯示更清晰、高清視頻播放更流暢。這也是一種解決問題的辦法,圍繞模組級別去做。

車企自研芯片是否可以持續

汽車企業的難點何在?芯片不是軟件,SoC要經歷“架構定義→RTL設計→前后端驗證→DFT→流片→封測→車規認證→系統集成→軟件適配”,對主機廠的組織能力提出巨大挑戰:軟件工程師、系統工程師、芯片設計工程師如何協同?IP授權、仿真驗證、軟硬聯調的周期如何壓縮?要具備完整的ASIL高功能安全的安全認證體系、功能安全模型、溫濕振電等極端工況認證經驗。

自研芯片想要量產,就必須從開始滿足車規認證的最嚴苛條件,包括AEC-Q100/ISO 26262/Cybersecurity等。

從小鵬的圖靈芯片來看,自研芯片短期內并沒有帶來大幅度的降本,SoC開發投入很高,良率控制也需要和需求進行匹配,所以在形成規模之后(如百萬量級平臺),單位成本才會低于采購芯片。

所以在這里需要討論事情是,主機廠為什么要“折騰”芯片?

答案其實回到“軟件(現在是AI)定義汽車”的本質,通往未來的AI智能體要的是“先系統定義→再定制芯片→協同軟件”,車載的端側芯片不只是硬件,而是軟件策略、服務邏輯、商業模式的物理載體。

真正強大的汽車公司轉型成為科技企業,是需要控制了芯片定義權,掌握了系統節奏的主動權。

汽車芯片不是萬能藥,更不是所有車企的必經之路,但能夠站在金字塔頂尖和具備規模行效應的汽車企業,必須具備一定的芯片理解能力和系統協同能力,把軟硬結合的能力內化于心。這其實是有點矛盾的,我們持續去觀察整個行業。